会社名 小町酒造株式会社

銘柄名 長良川 nagaragawa

URL https://www.nagaragawa.co.jp/

facebook https://www.facebook.com/nagaragawa

住所 〒504-0851 各務原市蘇原伊吹町2-15

代表取締役社長 金武直文

杜氏 金武直文

創業明治27年。各務原の地で百余年。

現在は、五代目当主となる蔵元が杜氏となる地酒蔵。

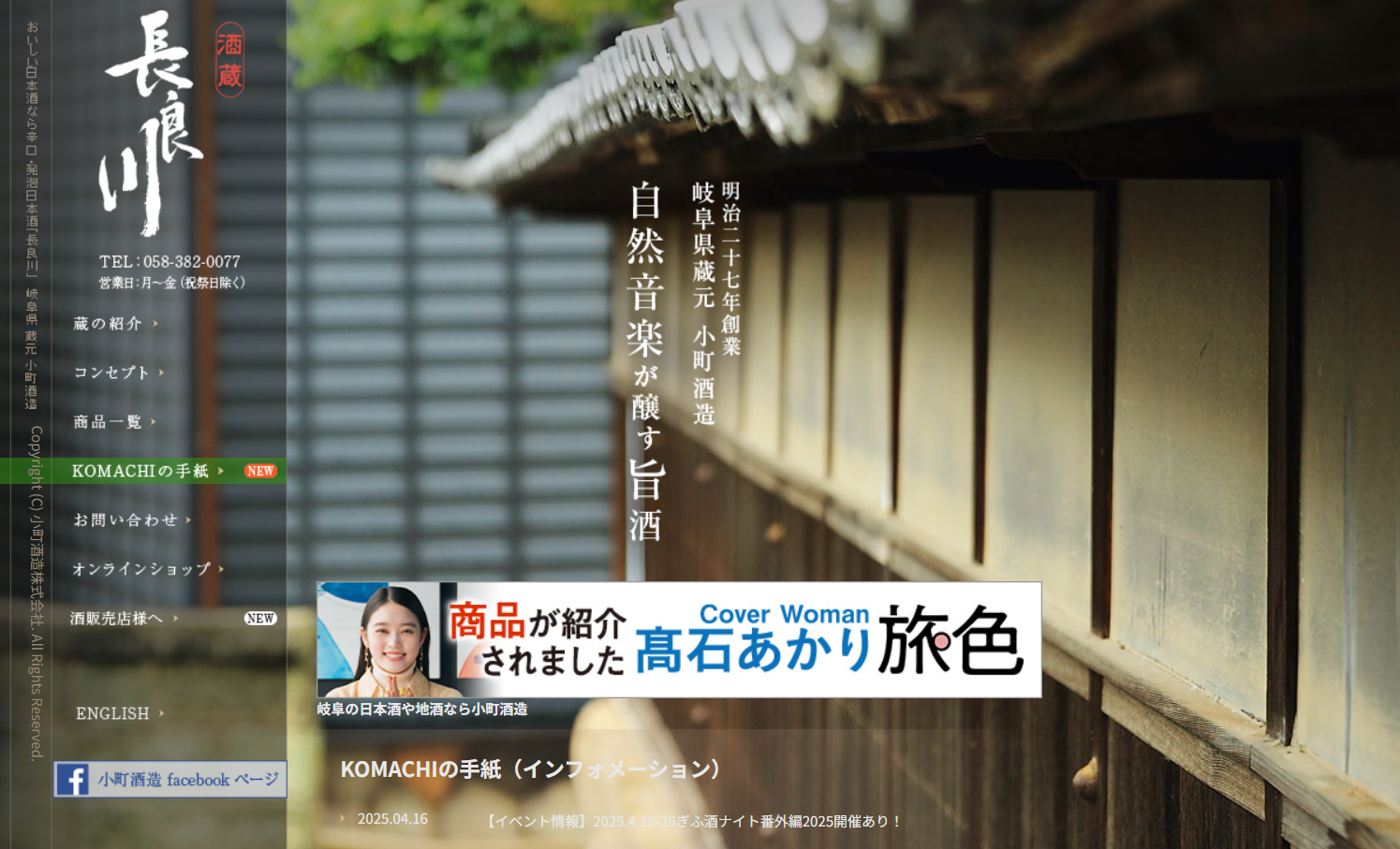

伝承技の完全発酵にこだわり米の旨みを最大限引き出した"ほっとする旨みのある酒"を『自然音楽』 響く酒蔵で旨酒を醸す。

蔵に響く『自然音楽』 は原材料の一つかのように小町酒蔵の酒造りには欠かせないものとなっております。

酒蔵に響き渡る自然音楽の波動の中で「旨み」を大切に醸したお酒・長良川

米の「旨み」が程よく膨らみ 口中で旨いと感じるボディ感と、水のやわらかさからくる後味スッキリとキレある酒をお届けします。

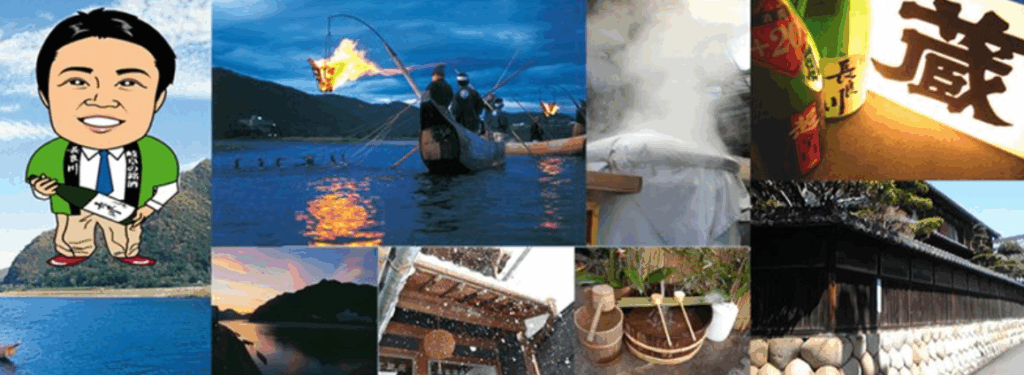

長良川蔵元は、伝承技により、名水百選「長良川」の伏流水と安心できる国産酒米で旨みある酒を醸しております。

酒は人が造るものでなく生物が醸すものという想いで、発酵力を最大限に引き出す事を重視し、伝承技である醗酵自体の自然終息、つまりは酵母が自然な状態で発酵を終息するという「完全発酵」にて、”旨味”ある”ほっとする酒”を醸しております。

蔵人の役割は、酒の発酵に携わる微生物の醗酵環境をより自然に近づけることが役割で、データもさることながら、酒の面(ツラ)を観ながら、発酵力を最大限に引き出す事に重きを置いています。

その結果、米の「旨み」が程よく膨らみ 口中で旨いと感じるボディ感と、水のやわらかさからくる後味さらりとやわらかでキレある酒が醸しだされるのです。

仕込み水は地下を流れる「清流長良川伏流水」を使用します。

清流長良川は岐阜を代表する名水百選にも選ばれ、この清流からの伏流水は軟水であり、後味をやわらかくさらりと仕上げることに作用します。・・・昔からこの伏流水は軟水でも発酵力が旺盛であるといわれている仕込水であります。

酒米は、主に岐阜県唯一の酒造好適米「飛騨ほまれ」を主に、地酒米を使用します。

また、山田錦酒米は岡山県産の契約栽培山田錦を使用。

これらの酒米の旨みを最大限引き出す酒造りをいたします。

酒米「飛騨ほまれ」は、岐阜県唯一の酒造好適米です。

冬、北アルプスの山々に降り積もった雪が吹く流水となって田を潤し、

そこで育成された米は大自然の恵みをたっぷりと吸収したお米。

大粒でタンパク質が少なく心白の発現率が高いため、高級酒造りには最適の条件を兼ね備えています。

この「飛騨ほまれ」を使った酒は甘・辛・酸・渋・苦の五味のバランスが良いのが特徴です。

小町酒造の酒蔵には 一年中「自然環境音楽」が響いております。

「自然音楽響く酒蔵」は、それにより日本酒の酵母発酵を促進し、旨みを最大限引き出す

造りを志し、旨みある旨い酒を醸すために始めた蔵の想いのカタチなのです。

「自然環境音楽」とは、「宮下 富実夫(みやした ふみお」作曲の「ヒーリングミュージック(BIWA.inc.)」。

標高1000メートルエリアで作曲されるヒーリングミュージックは、

自然界の呼吸・ゆらぎ・バイオリズムを音に表現したやすらぎの音楽であり、

聴くということ自体をリラックスさせる音であり、

脳波のアルファ波、シータ波を引き出し生物に自然環境的リラックスと癒しをくれるコンセプトの音楽です。

では、どうして酒造りに音楽がいるのか?

「旨い酒の為に、生物により快適な自然な環境を作り出したい。」そんな思いから始めたこの音楽との縁なのでした。

そこには、小町酒造の日本酒発酵に対する基本理念に「日本酒は人が造るものでなく、生物が醸すものである」との想いありて。

お酒を造るに欠かせない有用微生物である麹菌・酵母菌も生物。

その生物の発酵環境を出来るだけ自然に近い状態に近づけ、酵母が自然な状態で発酵を終息することを重視した「完全発酵」により、米の旨みを最大限引き出した「旨みある酒」を醸したいとの想いから、その環境をより自然に近い環境波動に近づけるコンセプトの音楽を酒蔵に響かせることを決めたのでした。

以来、酒蔵には一年中 自然環境音楽を響かせて、醸造・熟成をしております。

・・・ただ、本当は理屈ではなく「旨い酒のために、生物に快適で自然な環境で酒造りをし、呑んでほっとする旨みの酒をお届けしたい」・・そんな想いの「自然音楽響く酒蔵」なのです。もちろん、蔵人も働くスタッフも心地よさを感じておりますよ。