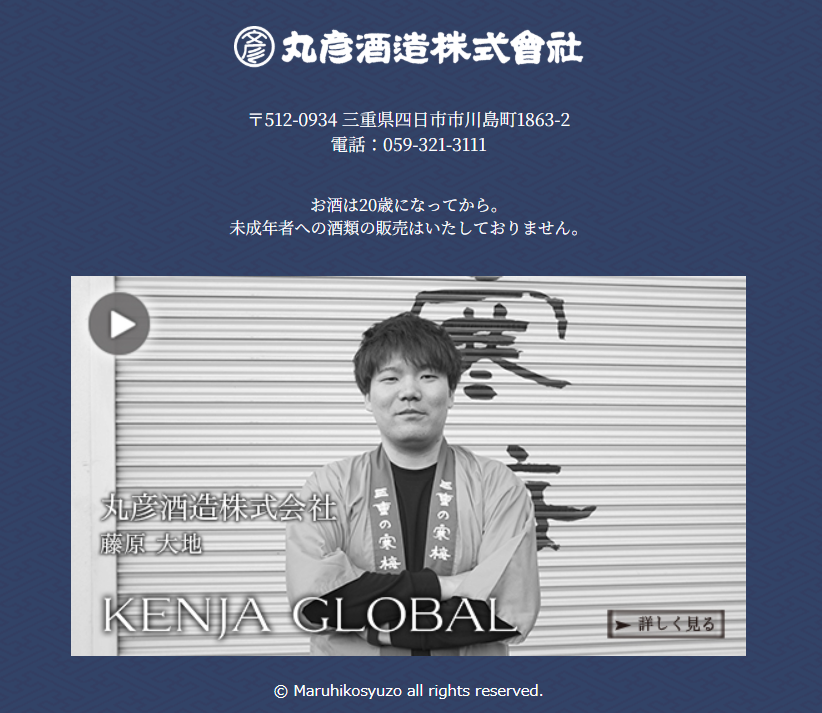

会社名 丸彦酒造株式会社

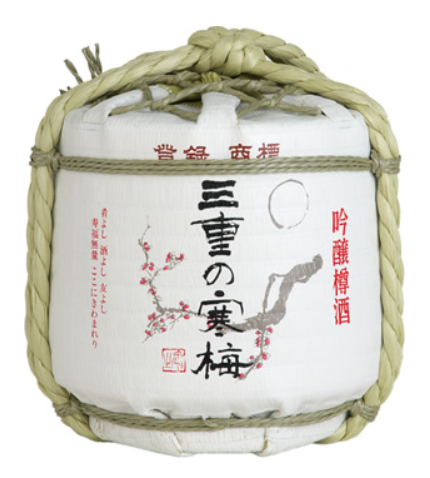

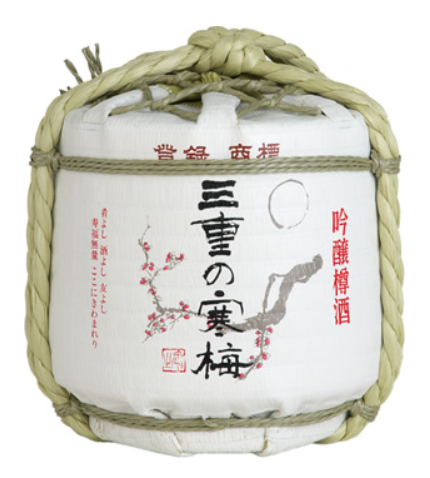

銘柄名 三重の寒梅 mienokanbai

URL https://www.mienokanbai.jp/

Instagram https://www.instagram.com/mienokanbai/

facebook https://www.facebook.com/mienokanbaimaruhiko/

住所 〒512-0934 三重県四日市市川島町1863-2

代表 藤原大地

杜氏 今井健二

丸彦の酒造りを一言でいうなら『真面目造り』です。

どこにも負けない良い酒を造るには、手間暇をかけ知恵を傾けて追い求めます。

やはり酒造りの基本は、昔ながらの蔵人の技術であることは変わりません。

しかし毎日同じ造りをしていても、わずかなズレを見逃してしまうこともあり、ひとりひとりが神経を集中させていないと変化に気づかぬ事もあります。従って、丸彦酒造の蔵人たちは日頃から団結し、新しい美酒を追い続けています。

youtube https://www.youtube.com/watch?v=0IZdqupOiJw

丸彦酒造の歴史

慶応3年創業、伝統を守りながら挑戦し続ける酒造り

丸彦酒造株式会社は今から約150年前の慶應3年(1867年)に鈴木彦左衛門が創業した現在で7代続く酒蔵です。彦左衛門はこの地の地主で、小作から地代として受け取る年貢米が豊富にあったことから酒造業に参入したと言い伝えられています。

創業当初の屋号は「鈴木酒造場」といい、「丸彦正宗」という名の酒を製造。昭和3年に法人化「丸彦酒造合名会社」へ。普通酒が全盛期の時代、5代目 鈴木彦松が「はま娘」を製造し販売を開始。この頃に三重県清酒品評会において5年連続の首位賞を受賞。第2次大戦終了後には「はま娘」が関東へ出荷されるようになります。かつて川島町には8社酒蔵がありましたが、企業整備によって集約され、現在残っているのは丸彦酒造株式会社1社のみです。

現在の主力商品、三重の寒梅は6代目鈴木哲夫が平成6年の4月に誕生させた銘柄。全国を巡り、色々な酒を飲み歩き研究。生活やライフスタイルが変化し、消費者の日本酒離れが進む中、もう一度酒つくりの原点に立ち返り「本物の日本酒・真の日本酒」とは何かを考え直し、老若男女を問わず多くの方に美味しいと喜んでもらえる日本酒を作りたいという想いから「三重の寒梅」は誕生しました。

吟醸酒という酒を日常の食生活に浸透させる事によって日本酒に良さを知っていただきたい。そのためには酒質にはこだわり、伊賀上野の大山田村の農家に山田錦の栽培を契約栽培。原料に用いる米は全量山田錦で、契約農家以外に兵庫の山田錦も用いています。精米歩合は60%以上磨き、仕込みに用いる水は、全量を鈴鹿山系の地下水(中硬水)を使用。水は豊富で、仕込みに用いる水はもちろん洗い物に至るまで地下水を使用。

「口中で広がって喉で消える」酒質を目指し、日々酒造りに取り組んでいます。

丸彦酒造 杜氏 運命的な奇跡のストーリー

現在の杜氏は、お酒づくりとは関係ない三重大学の建築科出身。ラグビー部に所属し、お酒が好きで飲み会にもよく参加していました。数あるお酒の中でも、日本酒はただ飲むだけではなく、ゆっくりお酒を飲みながら会話を楽しめる、幸せな時間を過ごさせてくれるものと感じ、追及したいと日ごろから思っていました。当時は就職氷河期。建築関連へは進まず、大好きな日本酒を作りたいと思い立ち、丸彦酒造へ。「酒を作らせてください」と飛び込みで入り、5代目鈴木哲夫が面接し、熱い想いに感銘を受け異例ではありましたが、採用しました。

杜氏は、「三重の寒梅」が三重県で有名であったこと、機械に頼らず、人の手でつくっていたことから丸彦酒造を選び、修行したいと志願。

修行から2年、杜氏になり1年、経験は少ないながら、誰よりも学び努力し、全国新酒鑑評会で「三重の寒梅」は50年ぶりに金賞を受賞しました。一般的には杜氏が何十年も修行し受賞することが多く、若き杜氏の活躍は話題になりました。

今も杜氏は、日々、伝統的な酒造技術を踏襲しながら、ライフスタイルの変化に果敢に挑み、新しい美味しい酒造りを目指し日々精進しています。杜氏の挑戦は続ています。

2025/03/04 「KENJA GLOBAL」にて取材を受けました。